こんにちは、ブクログ通信です。

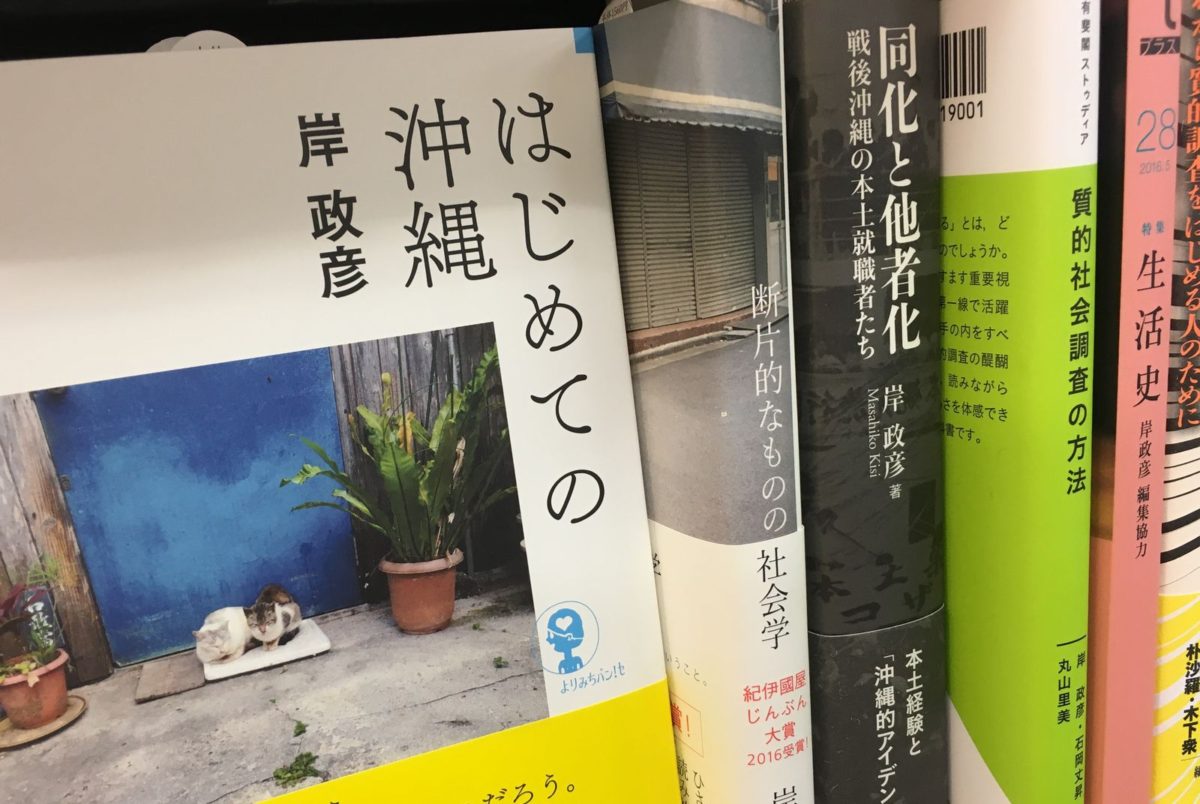

岸政彦さんの著作、『はじめての沖縄』(新曜社)が5月5日に発売されました。重版がたびたびかかる人気の本となっています。

ブクログでレビューを見る

この本の発売を記念して、岸政彦さん、温又柔さんによる、『はじめての沖縄』(「よりみちパン!セ」新曜社)刊行記念トークショー 「境界線を抱いて」が5月27日に開催されました。

今回のブクログ通信では、このトークショーの模様をお届けします。岸さん、温さんの本の愛読者のかたがただけでなく、沖縄、台湾、中国に興味を抱いているかたはぜひご覧くださいね。

登壇者プロフィール

岸政彦(きし・まさひこ)さん

1967年生まれ。社会学者。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。博士(文学)。研究テーマは沖縄、生活史、社会調査方法論。著作に、『同化と他者化—戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版、2013年)、『街の人生』(勁草書房、2014年)、『断片的なものの社会学』(朝日出版社、2015年、紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)、『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの対談、ミシマ社、2016年)、『質的社会調査の方法—他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇・丸山里美との共著、有斐閣、2016年)、『ビニール傘』(新潮社、2017年、第156回芥川賞候補、第30回三島賞候補)など。

温 又柔(おん・ゆうじゅう)さん

1980年、台北市生まれ。小説家。3歳から日本に在住。法政大学国際文化学部卒業。同大学院国際文化専攻修士課程修了。2009年、「好去好来歌」で第33回すばる文学賞佳作を受賞し、作家デビュー。両親はともに台湾人で、日本語、台湾語、中国語の飛び交う家庭に育つ。創作は日本語で行う。著作に、『来福の家』(集英社、2011年、のち、白水社、2016年)、『台湾生まれ 日本語育ち』(白水社、2016年、第64回日本エッセイストクラブ賞受章)、『真ん中の子どもたち』(集英社、2017年、第157回芥川賞候補)など。近刊に、連作短篇小説集『空港時光』(河出書房新社、2018)。

1. 境界線をめぐって語る試みについて

岸政彦さん:みなさんこんにちは、先日、『はじめての沖縄』という本を出しました岸政彦です。こちらは作家の温又柔(おん ゆうじゅう)さんです。ぜひ一度お目にかかりたいと思っていたので、こちらから今回のトークイベントのお相手をお願いしました。温さん、ご快諾いただいてどうもありがとうございます。たいへん光栄です。

温又柔さん:いえいえ、こちらこそ光栄です。岸先生、今日ここにいらしてくださったみなさん、どうぞよろしくお願いします。

岸さん:温さんの『台湾生まれ 日本語育ち』を読ませていただきました。じつは私とほとんど同じようなテーマについて書いていらっしゃると思います。しかしそれぞれが間逆の方向から書いているんですよね。

ブクログでレビューを見る

岸さん:台湾と日本の境界線が複雑に交差するところで考え、育ってきたマイノリティ(社会的少数者・少数派)が温さんだとすれば、ぼくは完全にマジョリティ(社会的多数者・多数派)の側です。ぼくは、子どもができなかったということを除けば、在日コリアンや外国人に対しては日本人で、障害者に対しては健常者で、被差別部落に対しては一般市民の側で、つまり、ほぼマジョリティの側にいる。そんな人間である自分が沖縄に行くことで、本土と沖縄との間にある境界線を引きなおしたいと考えてきたわけです。

温さん:『はじめての沖縄』を読みながら、岸さんの書いていることと自分がやろうとしていることはすごく似ているなと感じました。私は、自分自身の境遇もあり「日本人って何だろう」といつも考えていて、自明と思われているさまざまな境界線に対し、ほんとうにそうなのかなって問う作業をここ数年はずっとやってます。

岸さんは先ほど私をマイノリティとおっしゃっていたのですが、もし私が台湾に生まれてそのまま台湾で育っていたら、完全にマジョリティの側だったんですよね。私は両親とも「本省人」で、福建系統の漢民族で、要は、台湾では一番多くの人がいる側なんです。でも日本に来て、日本の中の外国人というマイノリティになった。そういう経緯があるんです。

岸さん:『台湾生まれ 日本語育ち』の中には、錯綜するいろいろな境界線の話が出てきますよね。特に「祖母語、母語、娘語」というタイトルのエッセイが好きです。

温さん:ありがとうございます。私は子どものときから日本語で育っているので、自分が最も自由に扱えるのは日本語なんです。ただやっぱり日本語を自分の母語と言い切ってしまうにはためらいがある。そのためらいの確信は、私が自由に使いこなしている母語と、両親が自由に使いこなしている母語がズレてるところに由来するんです。

岸さん:お父さんお母さんの母語は中国語だったんですか。

温さん:ええ。両親は台湾で教育を受けましたけれど、その頃の国語・標準語は中国語なんです。そして彼らは家庭では台湾語を喋っている。そしてその両親が日本で私を育てたんですね。

両親は日本語が流暢ではないのですが、私の場合、祖父母は日本語が流暢だったということがありまして。それは東アジアではありふれた話なんですけれども、祖父母の代、1930年代生まれの方々は学校で日本語を学んでいたんです。台湾が日本の植民地だった時期に教育を受けているんですよね。だから当時学校に行けていた人たちは、日本語を話せる人がたくさんいるんです。

岸さん:学校に行けていた階層の人たちは日本語が話せる、ということですね。

温さん:そう、でもその階層の人は限られています。日本のバックパッカーには「台湾のお年寄りは一般的に日本語ができる」と思い込んでいる人がたくさんいるのですが、必ずしもそうじゃないんです。

貧しくて学校に行けなかった人もいるし、大陸から移ってきた人で日本と直接的に関係なかった人もいますから、同じ世代でも日本語が話せない人もいるんです。『台湾生まれ 日本語育ち』の反省点の一つとして、自分の家系の言語史を書くのに精いっぱいで、こうした部分、日本語を話せない、話さない台湾人についてちゃんと書ききれなかったな、というのはあります。

岸さん:あーーーなるほど……日本語ができるかどうかに階層格差があるんですね……。そういう「リアル」な話は、なかなか想像できなかったです。しかし温さんの本の中では、身の回りの、身近なところでの親子三代の会話を入れ込みながら、そういうことがとてもみごとに書かれていますよね。ファミリーヒストリーの中に戦後東アジアの歴史がものすごく濃厚に入っている。おおっ、と思いました。

2. 相手の日本語を聞くこと

岸さん:自分の話なんやけども、沖縄で調査しているとき、沖縄と日本の関係って、やっぱりいろんなとこに入りこんでくるんですよね。たとえば、言葉の問題でいうと、そもそもぼくは、ウチナーグチ(沖縄方言)ってほとんど分からないんです。

若い人たちの話すいわゆる「ウチナーヤマトグチ」はだいたいわかるんですけど、本格的なウチナーグチはほんとに分からない。

ただこれは、沖縄以外でも、たとえば関西の年配の方が早口で関西弁を話すと、関東の人はほとんど分かりませんよね。逆に、東北や九州の方言をばああーっと話されると、ぼくもまったく分からない。けれども沖縄の年配の人ってみんなきれいな標準語を使うんですよ。それは、戦前から戦後にかけて、学校の中で方言を使うことが禁止されてたからなんです。

温さん:そうなんですね。

岸さん:あるとき気づいたんです。本来、こっちがウチナーグチを勉強してお話を聞きにいかなきゃいけないのに、標準語でインタビューができてしまっている。私が標準語でインタビューができてしまっている、ということ自体が、いわば「植民地的状況」のあらわれなんですよね。

ある日、郊外で年配の方に聞き取りをしていたとき、その聞き取りの後でその人が、「近所で私と同じようにUターンしてきたやつがいるから呼ぶよ」と友人を連れてきてくれた。ちなみに、『断片的なものの社会学』で犬の死について記した逸話がありましたが、そのときの方なんです。そしてそのあと、ぼくを交えて4、5人で会話をしていたんですけれど、途中から全く聞き取れないウチナーグチになったんですよ。なにを話しているのか、ぼくにはほとんどわからない。でも、みんなが笑ってるとき「へえー」って一緒に笑ったりしていたんですけれども。これって、本来こんなぼくなんかが聞けないはずの言葉なんですよ。

ブクログでレビューを見る

温さん:言葉って、普通に通じてるときには意識しないんですけれども、通じなさにぶつかったとき「あれ?私、普通じゃないのかな」って気づくんですよね。私の場合は、通じすぎることの不思議というか、「あれ? なんで私、台湾人にこんなに日本語喋らせてるんだろう」って思うところから問いが生まれたこともあります。

21、2歳のころ、「なんで日本育ちの台湾人である私が日本語を喋っていて、台湾にずっといるおばあちゃんが日本語を喋ってるんだろう」みたいなことに悩んでしまったときがそうですね。つまり、自分は構造的に加担している、台湾人である祖父母たちにそうさせてしまっている側にいるなという気づきが……。

例えば、岸さんは好きだからこそ沖縄についてどんどん詳しくなったんですよね。それで、詳しくなればなっただけ、後ろめたさが芽生えてくる。沖縄の人が歩まざるを得なかった沖縄の歴史を、自分は構造的に強いてきた側なんじゃないかと思って、純粋に「好き」「行きたい」って気持ちがゆらいでくるわけですよね。私はそれを台湾でおばあちゃんに感じてしまったんですね。

岸さん:そのことに関連して、温さんの著書にすごく胸を打つ記述がありました。おばあちゃんが日本語で喋ってくれるのに、大人になってから台湾語が喋れるようになったので、おばあちゃんに台湾語を喋ってあげよう、と思ったのに、会うと相変わらず日本語で話しかけてくれる。ものすごくニコニコと話しかけてくるおばあちゃんの日本語を押しのけてまで、台湾語を喋ることはできなかったという記述があって。「日本語を押しのける」って表現が、なんというか……「うまいこと書くなあ」と。

3. 言語について―歴史や社会構造が個人の中に入ってくる回路

岸さん:言語って、ことばって、すごくパーソナルで、自分自身なんです。本来、おばあちゃんに向かって中国語を喋るべきだけど、「おばあちゃんの日本語を押しのける」ことは、おばあちゃん自体をおしのけることになるわけですよね。おばあちゃんに喜んでもらおうと思ってやってることなんだけど、そのことが、おばあちゃんの一部になっている日本語を押しのけてしまう。言葉っていうのは自己そのもので、すごいパーソナルなんだけど、すごく歴史的なものでもあるんですよね。

パーソナルということでは、一つエピソードがあります。お母さんがフィリピン出身でお父さんが大阪出身の友人がいるんです。彼女が子どもの頃、母親が使っていたタガログ語まじりの日本語がすごくイヤだった、っていうんですね。学校で、親が書くべきプリントを親本人に書いてもらったのに、字がたどたどしかったので、先生から「ちゃんと親に書いてもらえ」って叱られた。ほんとに親に書いてもらっていたのに、です。

温さん:お母さんがたどたどしい日本語しか書けないってことは、実は彼女個人だけの問題ではないですよね。それを学校の現場の先生が分かってるかどうかで、子どもの傷つき方は変わってくると思います。私の場合も小1の時から日本にいたので日本語を流暢に書けるんですけど、親の代わりにプリント類を全部書いていたんです。日本にも、そういう子どもって実はとても多い。今も、どんどん増えています。

岸さん:結局その友だちも、プリントは自分で書いたんやて。

温さん:自分の住んでいる国の言葉を、自分の親よりも上手になっていくときの子供の感情っていうのは……

岸さん:自分の実存に関わることですよね。

温さん:親の出身国と自分が住んでいる国が異なっている、いわゆる移民の子どもの置かれた状況というのは、世界を見回せば、わりとありふれてるんですよね。でも、日本ではたぶん、まだまだ、めずらしがられる段階にあるなと思います。

岸さん:言語って、マクロな歴史や社会構造が個人の中に入ってくるときの回路なんです。回路の中でも、いちばん直接、入ってくるものです。温さんは著書で「イトコと話が通じない」って話を書いてますよね。ああいうところにもやっぱり、それぞれの社会状況や歴史が入り込んできてる。

温さん:そうですね。小さい頃から同級生の子達と話をしていると、夏休みに田舎に帰ってイトコと遊んだってエピソードがキラキラしていてうらやましかったんです。当時、私がイトコたちと台湾で会うと、もうまったく会話ができないんですよね。がんばって中国語を喋れば聞いてはくれるんですけど、子どもの時の垣根のない感じがどんどん遠ざかっていく。

岸さん:子どもって、自分とテンポが違う相手とあんまり話してくれないじゃないですか。大人みたいに傾聴してくれないですからね。